I grassi o lipidi (dal greco lipos = grasso) sono molecole organiche insolubili in acqua. Sono formati da carbonio, idrogeno, ossigeno al pari dei carboidrati, ma il rapporto tra idrogeno ed ossigeno è molto più alto. Questa caratteristica li rende più energetici dei glucidi in termini assoluti ma ne riduce il rendimento energetico a parità di ossigeno consumato.

Oltre il 90% dei grassi presenti nella dieta e nel corpo umano è costituito da trigliceridi, mentre il resto è rappresentato da colesterolo, cere e fosfolipidi.

I lipidi ricoprono numerosissime funzioni:

- sono la nostra principale fonte di energia, anche quando siamo a riposo, dato che sprigionano un’energia circa doppia rispetto a proteine e zucchero (un grammo di lipidi apporta infatti 9Kcal, più del doppio di quelle fornite dai carboidrati e dalle proteine);

- favoriscono l’assorbimento delle vitamine A, D, E, K, dette vitamine liposolubili, pertanto un’eccessiva riduzione di lipidi nella dieta può portare anche a una carenza di queste vitamine;

- i trigliceridi contenuti nel tessuto adiposo, oltre ad essere la principale riserva energetica dell’organismo, proteggono da traumi e modellano la figura corporea;

- funzionano da isolante termico e, all’occorrenza, possono essere metabolizzati per produrre calore (tessuto adiposo bruno);

- hanno una funzione strutturale (costituiscono, ad esempio, le membrane cellulari, la mielina, il film idrolipidico);

- possiedono anche funzioni metaboliche (il colesterolo è precursore della vit. D, degli ormoni sessuali, degli ormoni steroidei, dei sali biliari);

- agiscono sulla sazietà a lungo termine, ritardando l’insorgenza della fame; i lipidi sono infatti un vero e proprio concentrato di energia, distribuita in un volume estremamente ridotto; per questo motivo, si rischia di assumere molte calorie prima di sentirsi sazi. Tuttavia, grazie alla loro elevata carica energetica, con il passare del tempo tendono a posticipare il bisogno di assumere nuovamente del cibo. I lipidi sono, quindi, poco sazianti nell’immediato, ma agiscono sulla sazietà a lungo termine, ritardando l’insorgenza del nuovo stimolo della fame.

Trigliceridi e acidi grassi

I trigliceridi sono i lipidi di origine naturale più abbondanti e possono avere un’origine sia animale che vegetale.

Sono costituiti da una molecola di glicerolo a cui sono legate tre molecole di acidi grassi. Costituiscono il deposito per l’energia prodotta e immagazzinata a livello di tessuto adiposo (grasso sottocutaneo).

Gli acidi grassi sono molecole costituite da lunghe catene di atomi di carbonio (i più comuni da 12 a 22) e sono distinti in tre categorie: saturi, monoinsaturi e polinsaturi, in relazione alla loro struttura molecolare.

Negli acidi grassi saturi, la lunga catena di atomi di carbonio presenta solo legami semplici. Questi grassi sono per la maggior parte solidi a temperatura ambiente e si trovano soprattutto (ma non solo) negli alimenti di origine animale.

Tra i più comuni acidi grassi saturi, abbiamo l’acido palmitico, presente in buone quantità nei prodotti lattiero-caseari (latte, burro e formaggi) ed in alcuni oli vegetali, come l’olio di palma, l’olio di noce di cocco e il burro di cacao, e l’acido stearico, presente soprattutto nel grasso di suino (strutto o sugna) e di bovino (sego).

Negli acidi grassi insaturi, le lunghe catene di atomi di carbonio degli acidi grassi presentano non solo legami semplici, ma anche legami doppi. Questi grassi sono soprattutto di origine vegetale, ma sono contenuti anche nel pesce. A temperatura ambiente sono liquidi (oli).

A loro volta, questi grassi si suddividono in: monoinsaturi e polinsaturi.

Tra i monoinsaturi (un solo doppio legame nella catena di atomi di carbonio) troviamo l’acido oleico, abbondante nell’olio di oliva e tra i polinsaturi l’acido linoleico, nell’olio di girasole e di mais, e gli acidi grassi della serie omega-3, come l’acido linolenico, abbondante nei pesci.

Secondo numerosi studi il consumo eccessivo di grassi saturi (burro, strutto, formaggi) è una delle cause che può aumentare il rischio di incorrere in patologie dell’apparato vascolare come ictus e infarto.

Al contrario, è stato universalmente riconosciuto che alcuni acidi grassi monoinsaturi riducono la concentrazione del “colesterolo cattivo” circolante ed inibiscono l’aggregazione piastrinica, impedendo la formazione di trombi occlusivi dei vasi sanguigni. Esercitano, quindi, un’azione antagonista rispetto agli acidi grassi saturi.

Inoltre, numerose indagini scientifiche hanno messo in evidenza come il consumo di acidi grassi polinsaturi della serie omega-3, abbondanti nel pesce, contribuisca a ridurre il rischio di numerose malattie nell’uomo, tra cui le malattie cardio-vascolari.

Gli acidi grassi essenziali

Gli acidi grassi essenziali (A.G.E., detti così perché non sintetizzabili dall’organismo ma necessariamente introdotti con gli alimenti) sono costituiti dai seguenti acidi grassi polinsaturi alimentari:

- acido linoleico, della serie omega6 (ω-6);

- acido α-linolenico, della serie omega3 (ω3).

L’apporto dietetico giornaliero raccomandato per l’uomo adulto è di 6 g per gli ω-6, e di 1,5 g per gli ω-3. I primi sono presenti soprattutto nell’olio di oliva, di mais, di vinaccioli e di soia, mentre i secondi si trovano in buona quantità nell’olio di semi di lino e nel pesce “azzurro”.

Gli A.G.E. svolgono un importante ruolo biologico perché:

- sono i costituenti della membrana cellulare e, a livello del sangue, ostacolano la deposizione di colesterolo nelle arterie prevenendo l’aterosclerosi;

- sono i precursori delle prostaglandine, composti ad attività biologica molto vari.

Nel gruppo delle prostaglandine, si classificano:

- prostaglandine (PG) propriamente dette, che comprendono un gruppo di sostanze la cui struttura di base è l’acido prostanoico; sono sostanze capaci di modificare la pressione sanguigna, di impedire l’aggregazione piastrinica, di liberare gli acidi grassi dal tessuto adiposo e di stimolare la muscolatura liscia;

- trombossani (TX), che agiscono sull’aggregazione piastrinica e stimolano la contrazione muscolare liscia;

- leucotrieni (LT), che intervengono a livello di circolazione sanguigna;

- idrossiacidi (HETE), che favoriscono la migrazione dei leucociti del sangue.

Gli acidi grassi insaturi possono essere sottoposti a processi di saturazione del doppio legame (idrogenazione): questo fenomeno, sfruttato nella idrogenazione industriale dei trigliceridi, consiste sostanzialmente nella trasformazione catalitica degli oli (prevalenza di acidi grassi insaturi) in grassi (prevalenza di acidi grassi saturi), per aggiunta di idrogeno.

La margarina e i grassi idrogenati alimentari che si ottengono appunto per idrogenazione, sono quindi prodotti artificiali in quanto non si trovano come tali in natura e sono molto dannosi per la salute (preferire il burro alle margarine!).

Il colesterolo

Il colesterolo è il costituente fondamentale delle membrane cellulari ed è il precursore degli ormoni steroidei (es.: aldosterone, cortisolo, progesterone), degli acidi biliari, della vitamina D (sotto forma di 7- deidrocolesterolo).

roduzione della bile.

| Alimento | Colesterolo (mg/100 grammi) |

| Olio (oliva, mais) | 0 |

| Margarina vegetale | 0 |

| Latte e yogurt intero | 11 |

| Mozzarella | 46 |

| Ricotta di vacca | 57 |

| Maionese | 70 |

| Caciotta vaccina | 71 |

| Coniglio cotto | 73 |

| Tacchino senza pelle cotto | 80 |

| Speck | 90 |

| Grana padano | 109 |

| Pollo intero cotto | 119 |

| Gamberi | 150 |

| Burro | 250 |

| Uovo intero | 371 |

| Uovo (tuorlo) | 1.260 |

E’ importante considerare che solo il 10 – 15 % del colesterolo presente nel sangue proviene dalla dieta (alimenti di origine animale: es. tuorlo d’uovo, burro, cervello, fegato, ecc..); la parte restante è di origine endogena prodotta dal fegato.

Il colesterolo, come tutti i grassi, non è solubile nel sangue, per cui viene trasportato da proteine specifiche, chiamate lipoproteine.

Il colesterolo totale presente nel sangue, legato alle lipoproteine, può essere suddiviso in due classi:

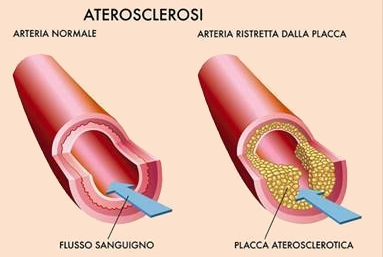

- LDL (low density lipoprotein) che trasportano il colesterolo del sangue alle strutture cellulari dei tessuti; questo tipo di colesterolo è detto colesterolo cattivo perché tende a depositarsi nei vasi arteriosi; l’eccesso di LDL-colesterolo nel sangue costituisce un rischi per l’aterosclerosi e le malattie cardiovascolari;

- HDL (high density lipoprotein) che trasportano il colesterolo dalle strutture cellulari al fegato dove viene eliminato attraverso la bile: l’HDL-colesterolo è detto colesterolo buono ed agisce positivamente nella prevenzione dell’aterosclerosi e delle malattie cardiovascolari.

In genere, si può affermare che una dieta ricca di sostanze lipidiche con acidi grassi saturi, favorisce un aumento delle LDL e con esse LDL-colesterolo nel sangue. Al contrario, una dieta povera di lipidi o con lipidi costituiti da acidi grassi insaturi, favorisce una diminuzione del colesterolo totale.

Fabbisogno lipidico

In una dieta equilibrata di un adulto, i lipidi non devono mai superare il 30% delle calorie totali. Infatti, è consigliata la quota pari al 20 – 25 % delle calorie totali.

1 g di lipidi forniscono 9 Kcal

Inoltre:

- 2/3 devono provenire da alimenti di origine vegetale (esempio: consumo di olio di oliva, olio di semi, alimenti vegetali);

- 1/3 deve provenire da alimenti di origine animale (esempio: burro, alimenti animali).

Nella quota gioranaliera di lipidi, è necessario, però, tener conto dell’apporto dei cosiddetti grassi invisibili che si trovano nei vari alimenti (es.: carne, pesci, uova, formaggi, frutta oleosa, ecc..).

La quota massima accettabile di colesterolo alimentare è di 300 mg al giorno (indicazioni O.M.S.).

Effetti da carenza di lipidi

- rinsecchimento della pelle

- crescita ridotta

- perdita dei capelli

- aumento della suscettibilità alle infezioni

- diarrea

Effetti da eccesso di lipidi

- aumento di peso

- obesità

- aumento dei trigliceridi e di colesterolo nel sangue

- accumulo di tessuto adiposo

Vedi anche:

- Oli Vegetali, classificazione secondo gli apparati corporei

- Oli vegetali, classificazione per patologia